このところ日本を肯定的に歌った「愛国ソング」がよく話題にのぼる。その度に批判と肯定が噴出するが、その前に私たちが知るべきは、そうした楽曲が登場する背景ではないだろうか。日本という国が置かれた立場を振り返りつつ、「愛国ソング」の30年を追った!

90年代に起きた地殻変動

RADWIMPS「HINOMARU」騒動が議論を呼んでいる。「右翼的」なイメージを喚起させるJポップが話題になることはこれまでもあったが、あたかも軍歌を彷彿とさせる復古調の歌詞を、大ヒットした映画『君の名は。』の主題歌を担当し、若者に人気のロックバンドが歌ったというギャップが広く衝撃を与えたのだろう。

辻田真佐憲が指摘するように(「RADWIMPS衝撃の愛国ソング「HINOMARU」を徹底解剖する」)その歌詞表現は、軍国歌謡にしばしば見られる表現をテンプレート的に(誤用も交えて)つなぎ合わせたものに過ぎない。借り物の言葉の羅列という印象であり、決してよい出来とはいえない。

個人的な恋愛や日常感覚と、社会や壮大な世界観とを往復し繋ぐ表現の繊細さ(例えば「シュプレヒコール」「にっぽんぽん」といった曲、または「マニフェスト」のMVなどを参照されたい)を高く評価されてきたこのバンドが、なぜこのような凡庸な歌を発表したのか。個人的には理解に苦しむところがあり、さまざまな背後関係を邪推してしまうところだがそれは措こう。

こういった愛国ソングを批判あるいは賞賛する議論は盛んだが、むしろ考えるべきは「なぜ近年になってこのような歌が目立つようになったのか」という問いである。

愛国ソングは日本のポピュラー音楽の文脈のなかでどのように位置付けられるのか。それを把握するには、愛国ソングにとどまらず、「ニッポン」をテーマとする歌が、どのようなプロセスを経て浮上してきたかに着目する必要がある。

「ニッポン」を歌うことは、戦後日本のポピュラー音楽空間では長く無意識のうちにタブーとされてきた。だが、90年代以降その禁忌は緩みはじめ、長渕剛、忌野清志郎、ピチカート・ファイブをはじめとして、政治的左右を問わず「ニッポンとは何か」を主題とする楽曲が増えてゆく。本稿では、この「ニッポン系ポップ」とでも呼ぶべき動向から愛国ソングの浮上に至る、いくつかの音楽的系譜を素描してみたい。

冷戦崩壊と長渕剛

戦前戦中の軍国歌謡の反動で、敗戦後の日本のポピュラー音楽では長い間「ニッポン」は忌避されてきた。愛国的なイメージは(一部を除いて)歌のテーマから退き、戦後歌謡曲が政治的・社会的なテーマを歌うことは稀であった。当時の日本のポピュラー音楽は、「ニッポン」を意識する必要のない、内向きの空間でまどろんでいた。

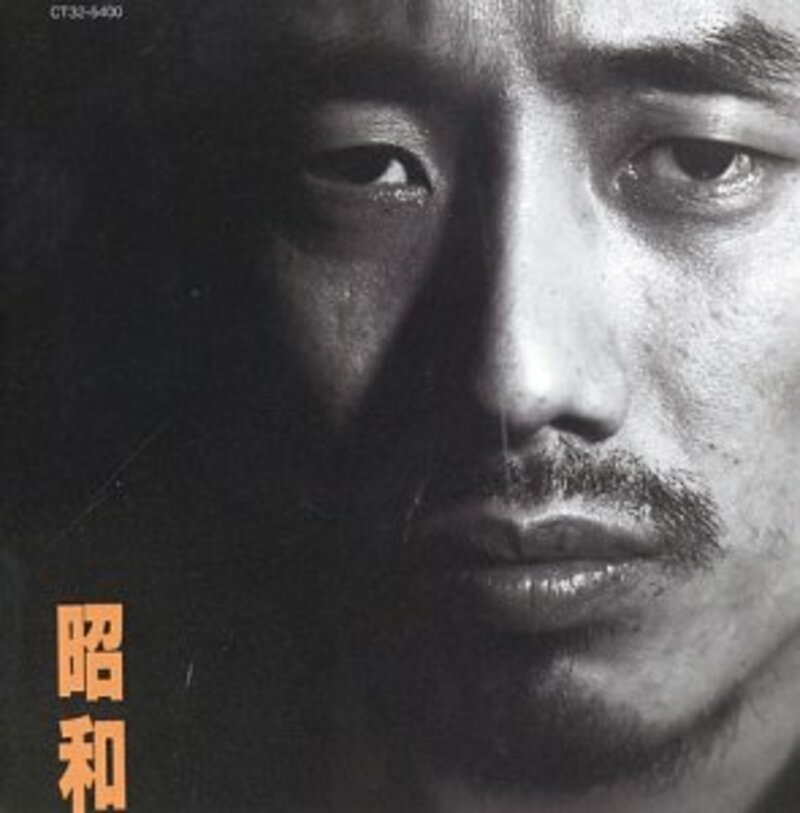

「ニッポン系ポップ」は冷戦崩壊と共に活性化する。その先鞭をつけたのは長渕剛であろう。彼の歌詞に日本を歌うものが増えていくのはこの時期からのことだ。

平成改元のタイミングでアルバム『昭和』(1989)をリリースした長渕はこの時期、「お家にかえろう」(1990)「親知らず」(1991)といった曲で、現代日本社会の堕落を嘆き、憂国の情をストレートに歌うようになる。