核家族化批判と政策転換

では、70年代以降、なぜ親が批判されるようになったのか。

その急先鋒は政策である。政策は核家族化批判と親批判を率先して行ってきた。

なぜなのか。

結論的に言えば、子どもの成長・発達に関する様々な問題の原因を家族に帰し、家族の責任を問うためである。

先に見た1971年版『厚生白書』は、そのことを端的に表している。

同白書は、子どもの養育は親に「第一義的責任」があるにもかかわらず、親が子どもの健全な成長を「そ害」していると述べている。こうした指摘の裏面には、国や社会は子どもを育成する第一義的責任は負わないという認識が潜んでいる。

実際、70年代以降の政策は、国家が国民の生活を保障する「福祉国家」を批判し、「新自由主義」と言われる「自己責任」型の政策へと少しずつ転換していく。

そうした政策への転換を具体化したのが、1980年に出された大平総理の政策研究会報告書『家庭基盤の充実』である。

同報告書は家庭の「育児・教育機能」が低下していると認識しがらも、①家庭の自立性強化、②家庭の多様性尊重、③家庭の助け合いと連帯などを提唱し、それらを「家庭基盤充実のための基本原則」と位置づけた。

1984年に設置された臨時教育審議会(臨教審)の第二次答申(1986年)もまた、家庭の教育機能が低下していると指摘しているが、国家がその機能低下を補うとは言わない。

臨教審は、国家が家庭に「反省」や「自覚」を促し、「本来家庭が果たすべき役割」を家庭に「押し戻してみること」によって、家庭の機能回復を図るというのである。

こうした「自己責任」型の政策がめざしたのは、教育予算や児童福祉関係予算の削減である。

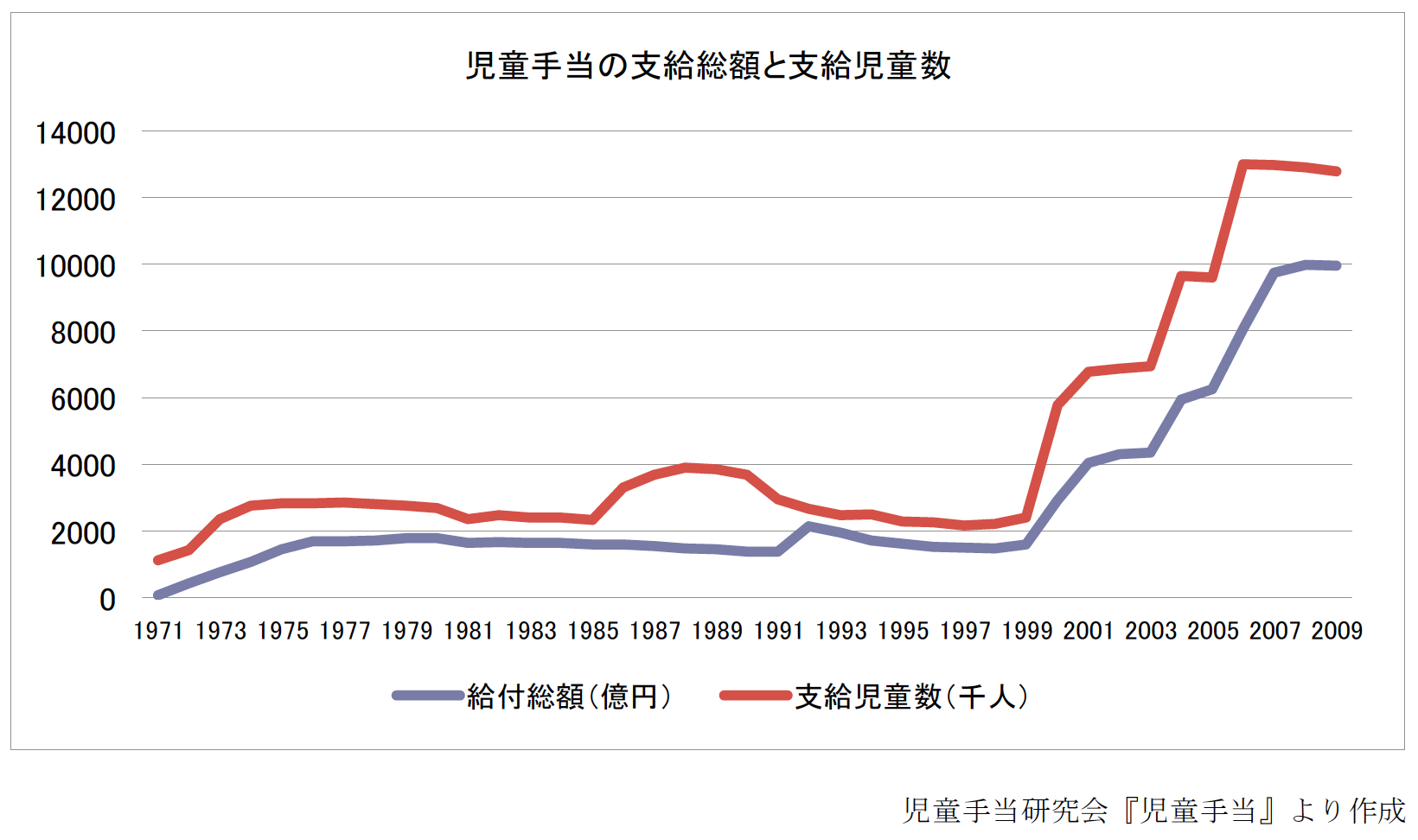

下の図は児童手当の支出総額と支給児童数の推移である。児童手当は1971年の制度発足当初、「小さく生んで大きく育てる」と言われ、実際、70年代前半までは支給総額が増加する。

だが、それ以後は「大きく育てる」どころか、少しずつ削減され、1990年の1.57ショック以降も抑制され続ける。

児童手当が拡充に向かうのは、第2次ベビーブーム世代が30歳近くになり、合計特殊出生率がいよいよ減少した2000年以降である(2005年過去最低1.26)。

教育費に関しても同様である。

国立大学の授業料は1963年から71年まで年間1万2000円と低く抑えられていた。それが72年に3倍の3万6000円、76年には9万6000円となり、値上げが繰り返されるようになる。

1984年には日本育英会の奨学金に有利子制度が導入され、以後、利子つきの奨学金ばかり増大する。

OECDの調査によれば、日本は高等教育費の私費負担の割合が先進国の中で最も高い国の一つだが、そうした高等教育財政の仕組みを作っていったのが、親を批判し、自助努力と自己責任を追及する1970年代以降の政策だったのである。

広井 多鶴子

広井 多鶴子