史実を取り入れると、人物が立ってくる

機銃掃射の描写も鳥肌立つほど怖かったです。今までさんざん戦争映画で機銃掃射のシーンを観ているはずなのに、これほど怖かったのは初めてです。

片渕:映画に出てくる機銃掃射って、だいたい弾着が一直線に走って行くんですけれども、実際には照準を定めて撃つので、照準を合わせた場所にいきなり渦を巻くように弾着するんです。当時米軍は、機銃と連動するカメラを戦闘機に装着して戦果を確認していましたから、その映像を見るとどのように弾着していたかが分かります。そこから、逆に撃たれる側からはどう見えたかを描いていきました。

それから、戦闘が始まるとばんばん空から色々なものが落ちてくる。これも怖かったです。こういう描写も初めて観ました。

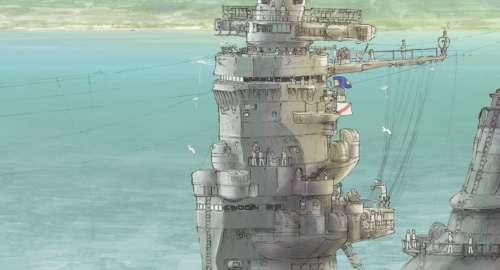

片渕:市街地上空で戦闘しているのだから当たり前で、実際色々落ちてくるのを体験した方もいます。すずさんは、呉の山側に住んでいるのですけれど、すると当時の呉周辺の高角砲の配置から、どの砲台が撃った弾が、すずさんのところに落ちてきたかはなんとなくですが計算できるんですよ(と、ここでまさに、映画中ですずさんが機銃掃射を受ける当日、米軍が呉の海側上空から山側に向けて撮影した写真をパソコンに表示させる監督。呉湾には多数の海軍艦艇がいて煙幕を張っており、上空では対空砲火が炸裂している)。

すずさんの家が山側のこのあたりです。高角砲はそんなに真上に向けては撃ちませんから、するとこのあたりの砲台がこの方向に撃つと、すずさんの家あたりに弾丸が落ちるだろうなと、なんとなく見えてきます(ここで、湾内の艦艇を指し示し始める)。これが青葉(重巡洋艦)。

作中、すずさんの幼なじみの水原哲が乗り組んだ船ですね。

片渕:青葉は後に湾内に擱座して終戦を迎えますが、この時はまだ擱座していません。これが榛名(戦艦)、ここで煙幕を張っているのは雪風(駆逐艦)と浜風(駆逐艦)です。これが日向(戦艦)、こっちが利根(重巡洋艦)。この白い船は高砂丸という病院船です。病院船だから、煙突から出せる煙幕は小さいです。

呉湾の艦艇は、完全に作中で再現されていますよね。マニアを試すリトマス試験紙みたいです。

片渕:榛名は、空襲が終わった後、主砲に砲弾が残っていて、仕方ないので空襲後に主砲を撃って処分したんです。その衝撃波でガラスが震えたって話が残っています。戦艦が街のすぐ近くで主砲を撃っているんですね。そういうところから、戦争中の呉を満たした音はどんなものだったかということも分かってきます。

ラスト近くで、灯火管制の覆いをはずしたすずさんの家が、ぽっと明るくなるのが、呉湾の船上から見えるというシーンがありますよね。あの船なんだろうと思って艦船に詳しい友人に聞いたら「駆逐艦の『椎』だろう。人間魚雷『回天』の発射装置を付けていたから」という。調べると、終戦時、椎は回天の発進訓練に使われていたんですね。

片渕:あの描写は、椎の乗組員の方が、「終戦の日、灰ヶ峰のふもとに最初の灯りがともった」と書いているのを使ったんですよ。

ええっ、史実なんですか。

片渕:そうです。その話を原作のこうの史代さんにしたら、「まさにすずさんの家の方角ですね」と言われたので、この灯りはすずさんの家だということにしていいのではないかと思って、取り入れました。このように現実にあったことと、すずさんとをかみ合わせていったんです。

片渕:すずさんはフィクションの登場人物なんだけれども、現実にあったことを調べて組み合わせていく……というか、現実にあったことをきっちり描いていくと、そこにすずさんという人が確かに生きているという実感が出てくるんです。

すずさんは、そこで生きている

片渕:僕は、映画を観てくれる人にとって、すずさんという人が実際にそこにいたかのように感じられることが大切だと考えてこの映画を作りました。すずさんみたいな普通の人の上に、大量の爆弾が降ってくることがどれだけ恐ろしいか。すずさんという、ぼおっとしていて頼りなくて、そしておよそ戦闘的じゃない人の上に、爆弾が落ちてくる……。

すずさんという人の実在感があって、はじめて当時起きていた戦争という事象のある側面――すずさんが体験する範囲内での戦争のありよう――を、映画を観ていただける方々に感じてもらえるのではないかと考えました。

実際に戦争を体験した方々は、どうしてもつらかったとか、痛かったとか、死にそうになったとか、周囲でどんどん死んでいったとか、強烈な記憶から語っていきますから、それら強烈な記憶の周囲にあった日常はなかなか語られることがないですよね。『戦争中の暮しの記録』(暮しの手帖社刊)という記念碑的な本がありますが、どんな服を着たとか、毎日何を食べたとか、どんなサイクルで生活していたかとかを、一次資料を積み上げて映画として再現したのは「この世界の片隅に」が初めてではないかと思います。

片渕:記憶としてそんなに残らない、普通の日々の風景ですね。その日々の所作を描いてこそ、空襲の描写も体験として観てもらえるのではないかと考えたんです。

実際に呉の空襲を体験した方は、この映画にどのような感想を持ったのか、もう聞いていますか。

片渕:まだなんです。ただ、当時、大人として空襲を体験した方はもうほとんどいません。今ご存命で、映画の感想を述べることができる方は当時は子どもで、それだけ見えている世界が小さかったわけですから、どんな感想を持たれるかわからないところではありますね。

子どもの頃に呉に住んでいた方が「あの当時の呉は本当にこうだったのよ」とつぶやかれたという話はツィッターで見ました。映画冒頭の広島・中島本町もそうなんですが、当たり前に子どもの頃に過ごしていた街の風景は、皆さんの記憶には残っているみたいですね。

日常の生活の意味をもう一度思いだそうということで僕らはこういう映画の作り方をしたわけで、当時を体験した人に生活を思いだしてもらえたということは、大変うれしいことです。

冒頭の広島・中島本町のシーンでは、当時の理髪店の建物だけではなく、そこに住んでいた人達も登場させていますね。NHKがこのことを取り上げたので有名になりましたが。

片渕:濵井(はまい)理髪館ですね。広島には原爆戦没者慰霊施設というのがあって、原爆で亡くなった方の遺影を集めているんです。だから、中島本町のどこにどんな方がいて、どんな顔だったかが分かるんですよ。それを利用させてもらいました。実在していた方を登場させたからといって、そんなに労力をかけたわけではないです。でも、ちょっと自分達が行動すればそこに住んでおられた方のお顔が分かるのだから、その皆さんを描いたほうがいいと考えたんです。

大量生産のための分業を乗り越えて

ここからは、アニメーションの作り方や表現についてお聞きしたいと思います。片渕さんの経歴を拝見すると、脚本から撮影、編集、音響に至るまでアニメーション制作プロセスの一通りを職人的に経験した上で、監督という仕事をしておられるようです。このことは、ご自身の作品作りにどのように関係しているでしょうか。

片渕:本来アニメーションというものは、ひとりで全部作ることができるものです。

芸術系のアニメーションでは、ひとりで作成されたものがいっぱいあります。商業的に長尺のアニメを生産していくために、高度な分業が行われていますが、その場合は全体を見渡すポジションとして監督という職業が存在します。そもそも、映画の監督は、全体の作業に通暁していて、どの段階の作業であってもチェックして質を担保していく立場です。ですから、自分が全体を経験しているということは、特別なこととは思わないです。

映画監督でも、例えばスティーブン・ソダーバーグは自分でカメラマンをやったりしています。米国の場合は、職能別の組合があってなかなか兼業できないようになっていますが、でも、これはチャップリンみたいに演技もできれば作曲もできるという人が出てくると、おかしなことになりますよね。自分は、兼業できるなら兼業してもいいじゃないかと考えています。

今、アニメーションの世界もデジタル作業が増えてきていて、従来の分業のテリトリーがデジタル化によって変化しつつあるところです。彩色をやっている人も、撮影をやっている人も、同じパソコンで同じソフトを使っているというようなことが起きているんです。

「この世界の片隅に」を制作する過程で、そのような分業の変化は実感しましたか。

片渕:ちょっと趣旨は違いますが、私は大学でも教えていまして、そこに元の教え子で現在は助教の野村建太君という若者がいます。本来は実写で実験的な映像を作っている人なんですが、今回様々な作業を手伝って貰いました。

そういえば、「この世界の片隅に」には実験的な映像も入っていますよね。カリグラフ(感光させたフイルムの表面に針で絵を描いていく、アニメーションの一手法)的な映像とか。

片渕:それがまさに野村君に作ってもらった部分です。彼はアニメーターではないけれども、普段大学の授業の中で話される知識を使ってあのカリグラフ的な映像を作ってくれました。ソフトは大変進歩していて素人が使うものも、プロが使っているものも大した違いはなくなっています。絵を描くセンスさえちゃんと持っていれば、これまでのアニメーションの現場で分業が進んでいるが故に行き詰まっているところが、突破できるのではないかと考えています。

日常に割り込む“美しき非日常”

(ネタバレを回避して5ページ目へ飛ぶ)

もう一つ、空襲のシーンで画面が一気に絵画になりますよね。すずさんが「今、絵の具があったら」と思うところ。ちょっと、伝説のミュージック・ビデオ「Take on me」を思わせますが。

片渕:あのシーンは原作にはなくて、映画で付け加えたんです。B-29が飛んできた時って、話を聞く限り「とてもきれいだった」という回想が多いんですね。「乗っている人が見えた」とか「恐ろしかった」というのは心理的なリアルであるように、「きれいだった」というのはほんとうの意味で真実だろうと考えたんです。

そりゃそうですよね、日常にそれまで存在しなかった非日常が侵入してきた時、それが恐ろしいかどうかはすぐには分からない。恐ろしいというのは、B-29が飛んできた結果を見ないと分からないわけで、飛んできたのを観た瞬間は恐ろしいよりも「きれい」と思うはずなんです。戦争って、自分達の上に降りかかってきた一番最初の瞬間は、意外に「きれい」とか「美しい」という感情を引き起こすんじゃないか、と。

つまり、すずさんにとって、見慣れた生活の場であった段々畑や山や空が、空襲が始まると同時に一気に非日常になる。その時、すずさんの場合は絵を描くのが好きで、絵を描く才能を持っているから、「絵を描きたい」と思うだろうな、と、そのことを表現したくて、風景が一瞬にして絵画になるということをやったんです。

この少し前に、絵の具を売っている前をすずさんが通るシーンがあって、「伏線かな?」と思ったのですが。

片渕:そこもそうですが、むしろずっと前の、すずさんの描いた海の波が、はねるうさぎになるところが伏線になっていますね。

2つの世界・可能性は、人そのものである

片渕:すずさんて、絵を描く才能を持っているんですが、それをあえて自覚しないで、普通の生活人として生きていく道を選択したんだと思っています。

今ならば、美大か芸大に進学するか、それとも漫画家志望でコミケにでるかとか、そういう人ですよね。

片渕:そうなんだけれど、そういうことを全部最初から諦めて、というか、なかったことにして生きているんじゃないか、と思うんですよ。この映画の中で、すずさんは大きな悲しみに見舞われます。そこから立ち直って、絵を描くすずさんをエンディングに入れることも考えたのですが、結局映画の最後に「描いているすずさん」は入れませんでした。

すずさんを完結させたくなかったんです。また絵を描くのかも知れないし、違う生き方を選ぶのかも知れない。それはまだ、今は見えない、というふうにしたかったんです。

片渕さんの映画は、常に2つの世界、2つの可能性を重ねて描写していっているように思います。「アリーテ姫」は、魔法が存在する中世風の世界が舞台でしたが、実はその魔法とはかつての崩壊した文明の残した科学技術でした。「マイマイ新子と千年の魔法」では主人公の新子や友人の貴伊子の暮らす昭和30年の山口県防府市と、千年前の大内氏がたたら製鉄を営んでいた周防国が同時並行で描写されます。

「この世界の片隅に」では、2つの世界・可能性がさらに多様に重なっているとみました。日常と非日常、呉と広島、すずさんの描く絵の世界と現実などなど、作品の中により複雑に様々な2つの世界が入り込んでいるようです。このあたりはご自分ではどのように考えていますか。

庵野監督の感想は…

片渕:そうですね。それは自分にとっては、個人の視点には限界があるけれども、個人の精神はその限界に縛られていないということを意味しています。人間は物理的に存在しているだけではなくて、精神世界を持っているということなんですよ。肉眼では見えない心の中の世界があるからこそ、僕らは他人を見た目だけで判断してはいけないし、お互い尊重し合わなくてはいけないんです。

すずさんは、本当に見かけだけならつまらない人なのかも知れません。ぼおっとしているし、なにもしゃべらなかったりして。でも心の中には色々豊かな絵画的なイメージが存在しているし、“鬼いちゃん”のような物語だって存在している。

昨日、庵野秀明君に会って「観た?」って聞いたら「観た。なんだあの女、ぼおっとして。首締めたくなった」って(笑)。でもそんな女性の裡に色々なイマジネーションが存在しているからこそ、愛おしくなるんじゃないかな、と僕は考えているんです。

[2016年11月30日、東京・南阿佐ヶ谷 MAPPA第2スタジオにて]

(おわり)

登録会員記事(月150本程度)が閲覧できるほか、会員限定の機能・サービスを利用できます。

※こちらのページで日経ビジネス電子版の「有料会員」と「登録会員(無料)」の違いも紹介しています。