以前、選挙の記事を手がけた際、一人の大学生に出会った。仮に名前をAくんとしよう。記事は、7月の参議院選挙で新たに選挙権を獲得する18歳と19歳に焦点を当てたもの。色々な方からの紹介を経て、参院選前1週間にわたり7人の男女を紹介した。その中の一人が、Aくんだった。

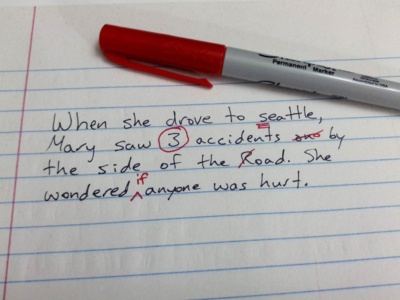

取材では、18歳、19歳の彼らに、選挙権を得るということにどういう気持ちを抱いているか、どういう行動を取ろうとしているか、を教えてもらった。その一人として登場してもらったAくんが、インタビューの中盤、突然、スッキリとした声で、何の迷いもなく発言した。

「僕は施設育ちで、親とは絶縁状態なんです」

Aくんが児童施設にいたことは、Aくんを紹介してもらった方から聞いていた。一方で、取材の内容は選挙についてのことなので、ことさら彼の家庭環境や施設のことについて聞くつもりはなかった。というより、今思い出せば、なるべく育った環境については触れないように意識していたかもしれない。

彼は小さな頃に児童施設に入り、一度は家庭に戻るものの、また施設に戻ったという現役大学生だ。「よく小さい頃、選挙で近くの小学校体育館に家族で行く、とか聞いたことありますが、僕にはそういう経験は一切ないですね」。

彼には夢もあった。ジャーナリストになりたいのだという。撮影を任せたカメラマンが「東京に遊びに行った際は、是非染原さんの職場に遊びに行きたいと言っていましたよ」と教えてくれた。

Aくんを紹介してくれたのは、そうした児童施設の子供たちを支援するNPO法人ブリッジフォースマイルの職員だった。彼女は言う。「Aくんのように、大学に進学し、着実に進級している例は稀です。ましてや、しっかり夢を語れるという人も」。

児童施設退所後の大学進学率は2割

今、日本には、虐待、貧困、病気などを理由に、親と暮らせず児童養護施設で生活する2~18歳の子どもが3万人以上、施設の数は全国で約600ある。警察庁によれば、今年上半期に虐待の疑いがあるとして児童相談所に通告した児童数は2万4511人。半期で2万人を超えたのは初めてで、前年同期比42.3%増加となったという。より一般の人の意識が高まり、今まで見えていなかった「潜在虐待層」が見える化した側面もあるだろうが、児童施設への入所数は今後増加することも考えられる。

公立小中学校の児童生徒のうち、経済的に困窮している家庭に学用品代などを補助する就学援助についても、増加が続く。2013年度は、15.42%と、対前年から0.22ポイント減少し、1995年度の調査開始以来初めての減少となったが、その割合は6人に1人で、高止まりの傾向だ。

子供の貧困は日に日に問題の深刻化が増している。

Aくんのように大学に進学し、順調に生活をできている子供はほんの一握りだ。児童施設は18歳までに出所する必要があり、施設を出たあとは、自身で生計を立てていく必要がある。ブリッジフォースマイルによれば、施設退所者の大学への進学率は約2割。そのうち、進学後にドロップアウトする割合が3割であることを考えれば、実質の進学率は2割に満たないと考えてよいだろう。「生活を自分で回しながら、勉強、アルバイト、すべてを一人で行うのは想像以上に難しい。進学前に、心と頭とお金の周到な準備が必要」なのだという。サポートや自身の努力で大学生活を送り続けているAくんは「貴重な存在」だという。

ブリッジフォースマイルでは、施設にいる間に職業体験をできる機会や、自立のための知識やスキルを身に付けるセミナーなどを提供する。そのサポートの一つに「カナエール」というスピーチコンテストがある。退所後に大学進学などを希望する子供に進学後のサポートと奨学金を提供するプログラムだ。奨学金は、1人あたり、一時金30万円と、卒業まで月々3万円の給付。スピーチコンテストは、書類審査などを経て限られた数十名のみが一般客の前で自分の夢を語る。書類審査を通過し、スピーチコンテストまで厳しいトレーニングを経て、スピーチを行う。ある種の課題をクリアした子供に対して、奨学金とサポートを提供するというものだ。

子供は、スピーチを行う過程で自分の夢を考え、それを実現する方法を探るという意味で、奨学金以上の意味があるという。

奪われたのは「夢見る力」

6月に東京で行われたカナエールにいくと、452席の会場は満席。1席5000円のチケット代も彼らの奨学金になるという。スピーチコンテストで語られた彼ら彼女らの幼少期の体験や抱えてきた苦しみに、会場のあちこちからすすり泣く声が聞こえた。

「私たちのお母さんは虐待をする人でした。妹が汚れた服を着ていると、早く着替えさせろよと怒られ、着替えさせようとすると走り出して逃げるのでつかまえると泣いてしまい、それでまた怒られる」

「小学校1年生から施設に入りました。小学校6年生くらいになると、いずれ先輩のように何となく働き、何となく生きていくようになるのだなと思い、人生をあきらめ始めました。自分そのものを肯定することもできず、自分の存在意義を探していました」

「3歳で施設に入った私は、人を信頼してはいけないとずっと思って生きてきました」

このスピーチコンテストは、夢を語ることが目的だ。彼ら彼女らは、経験を通して今、どのような夢を持っているのかを語り始めた。

妹の世話をしていた彼女は、続けてこう語った。

「それでも、妹は私の喜びそのものでした。小さな手で私の手を目一杯握ってくれたとき。初めて私の名前を呼んでくれたとき。小学校5年生の時に施設に入って、妹と離ればなれになってからも、妹のことが心の支えで、今はそれが私を保育士になりたいと強く思わせてくれています」

自分の存在意義を探していた彼は今、理学療法士を目指すべく勉強を始めた。人を信頼できなかった彼女はマクドナルドのバイトで信頼できる先輩に出会い、その先輩が目指していた看護師に自分もなりたいという。

ブリッジフォースマイル代表の林恵子氏は、カナエールの冒頭挨拶でこう述べた。「児童施設の子供たちは、親を奪われただけでなく、夢見る力を奪われ、将来をあきらめている子が少なくないのです」。暴力などの特殊な事情で児童施設に入所した子供たちは、何をするにも遠慮したり、あきらめたりしてしまい、人生の選択肢を自らで限定的に捉えてしまう傾向にあるという。

お金を与えるだけではなく、希望を描ける機会を提供することが必要なのだと林氏は力説した。その取り組みの一つがカナエールなのだ、と。

お金以上に大人が与えられるもの

「支援」というとつい「寄付」のようなお金を想像しがちだが、それでけでは本当の支援に結びつかないというのだ。「働きたい」「進学したい」「夢を叶えたい」そういう想いが彼らを成長させ、その成長の過程において初めてお金が必要になってくるのではないだろうか。当然、生きるための最低限のお金は必要だ。一方、林氏がいうように、「ただ生きる」のではなく「よりよく生きる」ことをサポートするために「意欲」や「夢」を大人がサポートする必要があるはずだ。

国内で子供の貧困をサポートするのはブリッジフォースマイルのみに留まらない。ニートや引きこもりに焦点をあてたNPO法人の育て上げネットなど、日本にも支援団体はいくつか存在する。企業でもニュースアプリ開発を手がけるスマートニュースは、こうした団体に対して1000万円分の広告枠を無償で提供するプログラムを始めた。

とはいえ、そうした団体自体に対するサポーターはまだ少ない。特に外資企業は支援に積極的な反面、国内大手企業からの支援は少ないという。スマートニュースで当該プログラムを手がける望月優大氏は「サポートする企業や個人にとってのインセンティブが、国内ではまだ少ないことも要因の一つ。サポートすることがクールなんだ、と一般の人たちが思うような雰囲気や文化を作っていかないといけない」という。

貧困問題は、すでに「社会問題」や「弱者の問題」として片付けられるものではなくなっている。社会保障費の圧迫、労働人口のさらなる欠如など、経済的にみても、企業体にとってもそのインパクトは大きいはずだ。

国立社会保障・人口問題研究所の阿部彩社会保障応用分析研究部長は2010年に、「貧困投資は1人当たり7000万~1億円の社会的利益を生む」という試算を出している(参考記事:“最強外資”ゴールドマン・サックスが貧困に投資する理由)。逆に言えば、投資がなければ、その分がロストとなって跳ね返ってくる。

“社会問題”として貧困を政府や自治体、NPOに任せているだけではなく、ひとり一人が、一企業一企業がこの問題にどうかかわっていくかが、今問われている。

登録会員記事(月150本程度)が閲覧できるほか、会員限定の機能・サービスを利用できます。

※こちらのページで日経ビジネス電子版の「有料会員」と「登録会員(無料)」の違いも紹介しています。